胆のう・すい臓の病気について

胆のうや膵臓の病気は、初期の段階では自覚症状が少なく、気づかないうちに進行していることがあります。特に胆のうがんや膵臓がんは、進行すると治療が困難になるため、早期発見・早期治療が重要です。

胆のうや膵臓の病気は、初期の段階では自覚症状が少なく、気づかないうちに進行していることがあります。特に胆のうがんや膵臓がんは、進行すると治療が困難になるため、早期発見・早期治療が重要です。

胆のうや膵臓の状態を詳しく調べるには、腹部エコー(超音波)検査が効果的です。短時間で終了し、痛みもなく安心して受けていただける検査です。当院では、ご来院時にすぐに検査を受けることができます。ただし、より正確な検査のため、検査前5時間以上の絶食と、水のみの飲水をお願いしております。

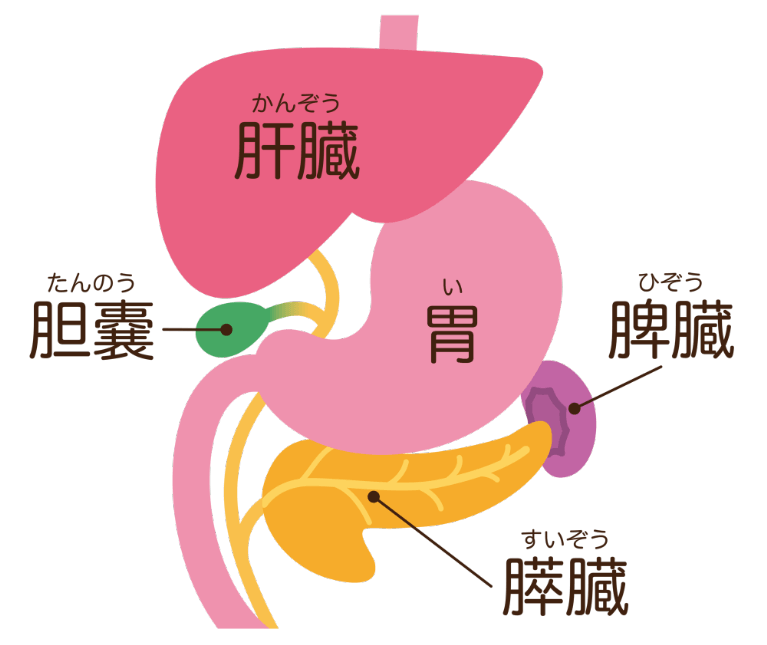

胆のうの役割

胆のうは肝臓と十二指腸をつなぐ管の途中にある、西洋梨のような形をした臓器です。肝臓で作られた胆汁を一時的に蓄え、濃縮する働きがあります。長さ約10cm、幅約4cmで、50~60mlの胆汁をたくわえることができます。

胆のうは肝臓と十二指腸をつなぐ管の途中にある、西洋梨のような形をした臓器です。肝臓で作られた胆汁を一時的に蓄え、濃縮する働きがあります。長さ約10cm、幅約4cmで、50~60mlの胆汁をたくわえることができます。

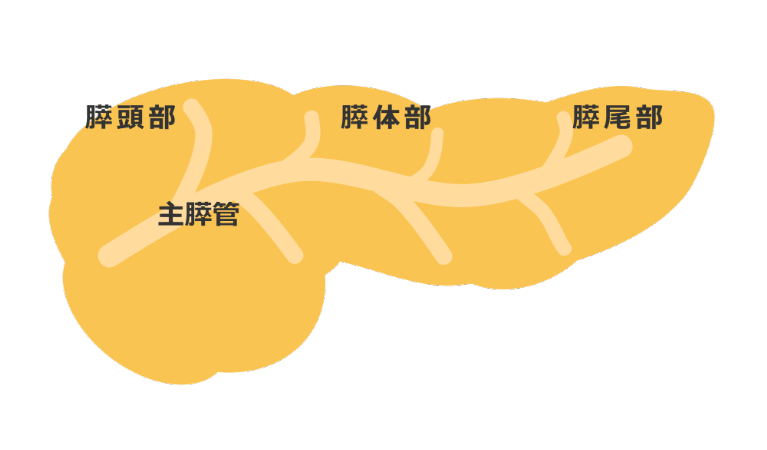

すい臓の役割

膵臓は胃の後ろにある長さ約20cmの細長い臓器です。食べ物を消化する膵液を作り、十二指腸に送り出す働きがあります。また、血糖値を調節するホルモン(インスリン)を作り、血液中に分泌する重要な役割も担っています。

膵臓は胃の後ろにある長さ約20cmの細長い臓器です。食べ物を消化する膵液を作り、十二指腸に送り出す働きがあります。また、血糖値を調節するホルモン(インスリン)を作り、血液中に分泌する重要な役割も担っています。

胆のう・すい臓が悪いと出る症状

胆のうや膵臓に異常があると、以下のような症状が現れることがあります。

- 右上腹部の痛み(胆のう)

- 背中や腹部の痛み(膵臓)

- 食欲不振

- 体重減少

- 疲れやすい

- 吐き気・嘔吐

- お腹の張り

- 皮膚や尿の黄染

- 糖尿病の発症・悪化(膵臓)

胆石

胆道(胆管・胆のう)にできる石で、最も多く見られる病気の一つです。多くは症状がなく経過観察となりますが、石が詰まると右肋骨の下に激しい痛みが出ることがあります。また、発熱を伴う急性胆道炎や、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)を引き起こすこともあります。

治療方法は、胆のう結石の場合は腹腔鏡による胆のう摘出術、胆管結石の場合は内視鏡による結石の除去が行われます。

胆のうポリープ

主に健康診断などで偶然発見される病気です。90%以上は良性のコレステロールポリープで、悪性化の心配はありません。ただし、以下の場合は注意が必要です。

- 大きさが10mmを超えるもの

- 急に大きくなるもの

- 超音波検査で性質が判断しづらいもの

発見された場合は、年1回の超音波検査による経過観察をおすすめします。

胆のう腺筋腫症

胆のうの壁が厚くなる良性の病変です。多くは40~60代で発見され、男性にやや多く見られます。通常は症状がありませんが、胆石や胆のう炎を伴うと、みぞおちの激しい痛みや右肩、背中の痛みが出ることがあります。

症状がなく、がんの疑いもない場合は、定期的な超音波検査による経過観察を行います。症状がある場合や、胆石・胆のう炎を合併している場合は、腹腔鏡による胆のう摘出術を検討します。

膵のう胞

膵臓にできる液体を含んだ袋状のものです。良性から悪性まで様々な種類があり、多くは急性膵炎や慢性膵炎が原因で形成されます。通常は症状がありませんが、がんと関連がある場合は、食欲不振や体重減少などの症状が現れることがあります。

急性膵炎

膵液の消化酵素が膵臓自体を傷つける病気です。主な原因は過度な飲酒や脂っこい食事、胆石などです。みぞおちや背中の激しい痛み、発熱、吐き気などの症状が特徴で、重症化すると危険な状態になることもあります。

治療には入院が必要で、絶飲食と薬物療法を行います。予防には、適度な飲酒と規則正しい食生活が重要です。

慢性膵炎

炎症を繰り返すことで、徐々に膵臓の機能が低下していく病気です。上腹部と背中の痛み、食欲不振などから始まり、進行すると消化吸収障害による下痢や体重減少、糖尿病を引き起こすことがあります。

原因の半数以上はアルコールの過剰摂取です。治療の基本は禁酒と生活習慣の改善で、必要に応じて消化酵素薬やインスリン注射を使用します。

膵臓がん

日本人のがんによる死亡原因の第4位を占め、年々増加傾向にあります。早期発見が難しい病気ですが、定期的な検査を受けることで早期発見の可能性が高まります。

胆のう・すい臓の検査

血液検査

血液検査は、肝臓や膵臓の状態を把握するために最も基本的な検査の一つです。

肝機能検査

- AST(GOT)、ALT(GPT):肝細胞の障害を示す酵素です。

- γ-GTP:胆汁の流れの障害を示す酵素です。

- ALP:胆道系の障害を示す酵素です。

- ビリルビン:黄疸の指標となる物質です。

膵酵素検査

- アミラーゼ、リパーゼ:膵臓の炎症を示す酵素です。

- エラスターゼ1:膵臓の炎症をより特異的に示す酵素です。

これらの検査値に異常がある場合、肝臓や膵臓に何らかの疾患がある可能性が疑われます。

超音波検査(エコー検査)

超音波検査は、人体に無害な超音波を用いて、胆のうや膵臓の状態を画像で確認する検査です。

- 胆のう:胆石の有無、胆のう壁の肥厚、胆のう炎の所見などを確認できます。

- 膵臓:膵臓の腫大、膵管の拡張、膵臓がんの疑わしい所見などを確認できます。

超音波検査は、簡便で安全な検査ですが、観察できる範囲に限りがあるため、CT検査やMRI検査などの精密検査が必要となる場合があります。

CT検査

CT検査は、X線を用いて体の断面像を撮影する検査です。胆のうや膵臓の状態を詳しく画像で確認することができます。

- 胆のう:胆石の有無、胆のう壁の肥厚、胆のう炎の所見、胆のうがんの疑わしい所見などを確認できます。

- 膵臓:膵臓の腫大、膵管の拡張、膵臓がんの疑わしい所見、膵炎の所見などを確認できます。

CT検査は、超音波検査よりも詳細な画像が得られますが、放射線被ばくのリスクがあります。

MRI検査

MRI検査は、磁気を利用して体の断面像を撮影する検査です。CT検査と同様に、胆のうや膵臓の状態を詳しく画像で確認することができます。

- 胆のう:胆石の有無、胆のう壁の肥厚、胆のう炎の所見、胆のうがんの疑わしい所見などを確認できます。

- 膵臓:膵臓の腫大、膵管の拡張、膵臓がんの疑わしい所見、膵炎の所見などを確認できます。

MRI検査は、CT検査よりもさらに詳細な画像が得られますが、検査時間が長く、金属類を身につけている場合は検査を受けられないことがあります。

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)

ERCPは、内視鏡を用いて胆管や膵管に造影剤を注入し、X線で撮影する検査です。胆管や膵管の状態を詳しく確認することができます。

- 胆管:胆管結石の有無、胆管狭窄の有無、胆管がんの疑わしい所見などを確認できます。

- 膵管:膵管狭窄の有無、膵管がんの疑わしい所見などを確認できます。

ERCPは、検査だけでなく、胆管結石の除去や胆管狭窄の拡張などの治療も同時に行うことができますが、合併症のリスクがあります。

超音波内視鏡検査(EUS)

超音波内視鏡検査(EUS)は、内視鏡の先端に超音波装置を搭載し、消化管内から胆のうや膵臓を詳細に観察する検査です。通常の超音波検査よりも臓器に近づいて観察できるため、高精度な画像が得られます。

- 胆のう:胆石の検出、胆のうポリープの精査、胆のうがんの疑わしい所見の確認

- 膵臓:膵臓の腫瘍(膵がん、膵のう胞性腫瘍など)の精査、膵管拡張の評価、膵炎の診断

EUSは、細かい病変の検出に優れており、CTやMRIでは判別しにくい病変の詳細な評価が可能です。また、必要に応じて 超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA) を行い、膵腫瘍やリンパ節の組織を採取し、確定診断に役立てることもできます。

これらの検査は、患者様の状態に合わせて、医師が適切に選択します。

当院で施行できない検査につきましては適宜総合病院に御紹介させて頂きます。