- 消化器内科について

- 消化器内科で対応する症状

- 消化器内科で対応する病気

- 当院で行う検査

- クリニックで腸活「腸洗浄」(自費診療)

- 腸内環境が悪いサイン

- 腸洗浄の効果・デメリット

- 腸洗浄の流れ

- 腸洗浄の費用

- 腸洗浄のよくある質問

消化器内科について

尼崎市にあるありもと内科内視鏡クリニックでは、消化器病専門医である院長が、食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓など、消化器系の病気を専門的に診療いたします。

尼崎市にあるありもと内科内視鏡クリニックでは、消化器病専門医である院長が、食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓など、消化器系の病気を専門的に診療いたします。

消化器は、食べ物を消化・吸収し、不要なものを排出する重要な役割を担っております。そのため消化器の病気は、適切な診断と早期治療が大切です。

当院では、消化器病専門医ならではの専門的な知識と経験を活かして、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ検査)を用いた精密な診断を行っています。検査の際は、患者様の負担が少なくなるよう十分に配慮いたしますので、気になる症状がございましたら、お早めにご相談ください。

消化器内科で対応する症状

- 喉の違和感、つかえる感じがある

- 声がかすれる

- 胸やけがする

- 胃もたれがある

- 酸っぱい液体が喉に上がってくる

- げっぷが頻繁に出る

- 胃やみぞおちが痛む

- お腹が張る

- 吐き気や嘔吐がある

- 食欲がない

- 体重が減少してきた

- 下痢や便秘が続く

- 便に血が混じる(血便)

- 細くてコロコロとした便が出る

- 皮膚や白目が黄色くなってきた

消化器内科で対応する病気

食道の病気

逆流性食道炎

胃液が食道に逆流することで起こる病気です。主な症状は胸やけ、喉の違和感、げっぷなどです。肥満や食生活の乱れが原因となることが多く、適切な治療と生活習慣の改善で症状を和らげることが可能です。

バレット食道

逆流性食道炎が長く続くことで、食道の粘膜が変化した状態です。胸やけなどの症状が見られ、まれにがんになる可能性もあります。定期的な検査で早期発見が可能です。

食道裂孔ヘルニア

胃の一部が横隔膜の上に出てしまう病気です。胸やけや食べ物がつかえる感じ、胸の痛みなどの症状が出ます。重症化を防ぐため、早めの治療が大切です。

胃・十二指腸の病気

胃ポリープ

胃の粘膜にできる良性の突起物です。多くの場合は症状がありませんが、定期的な観察が必要です。大きさや形状によっては、検査や治療を行うことがあります。

機能性ディスペプシア

胃の痛みや胃もたれなどの症状が続くものの、検査では異常が見つからない状態です。ストレスや生活習慣の乱れが関係していることが多く、生活改善と適切な治療で症状の改善を目指します。

アニサキス

生の魚介類に寄生しているアニサキス(寄生虫)が、人の胃の粘膜に刺さることで起こる病気です。食後数時間以内に激しい腹痛や吐き気が現れるのが特徴です。

アニサキスは人の体内では長く生存できないため、自然に症状は治まりますが、刺さったアニサキスを放置すると痛みが続くため、胃カメラでの除去が必要です。魚介類の生食後に強い腹痛が出た場合は、早めに受診してください。

胆嚢・膵臓の病気

胆石

胆石は、胆嚢内に形成される固体の塊で、コレステロールやビリルビンが結晶化してできることが多いです。胆石は無症状の場合もありますが、痛みを伴う胆石発作や胆嚢炎を引き起こすことがあります。症状が現れた場合、痛みを和らげるために治療が必要となることがあります。

胆のうポリープ

胆嚢ポリープは胆嚢の内側にできる良性の腫瘍です。ほとんどの場合無症状で、定期的な検査で発見されます。ポリープの大きさや性質によっては、がん化のリスクがあるため、経過観察や手術が検討されることもあります。

胆のう腺筋腫症

胆嚢腺筋腫症は、胆嚢の内壁に筋組織が過剰に増殖する疾患で、胆嚢の肥厚を引き起こします。通常は無症状ですが、まれに胆嚢炎や胆石症といった合併症を引き起こすことがあります。治療には、症状や合併症の有無に応じた管理が必要です。

膵のう胞

膵のう胞は膵臓内に液体で満たされた袋状の構造が形成される疾患です。膵のう胞は良性のものが多いですが、膵臓がんに関連する場合もあるため、注意深い監視が求められます。定期的な画像検査を通じて、その大きさや性質を確認し、必要に応じて治療を行います。

膵炎

膵炎は膵臓の炎症で、急性膵炎と慢性膵炎に分けられます。急性膵炎は突然発症し、強い腹痛や吐き気を伴いますが、治療によって回復することが多いです。慢性膵炎は長期的に膵臓が炎症を繰り返し、最終的には膵臓機能の低下を招くことがあります。アルコールの過剰摂取や胆石が主な原因です。

膵臓がん

膵臓がんは膵臓に発生する悪性腫瘍で、早期にはほとんど症状が現れないため、診断が遅れることが多いです。進行すると、腹痛や体重減少、黄疸などが現れることがあります。膵臓がんは治療が難しいことが多く、早期発見が重要です。

肝臓の病気

脂肪肝

脂肪肝は肝臓に過剰な脂肪が蓄積する状態です。アルコール性脂肪肝と代謝異常関連脂肪肝があり、後者はお酒をあまり飲まない人で肥満や糖尿病、脂質異常、高血圧を併発している脂肪肝を指します。多くの人は無症状ですが、放置すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。

肝炎

肝炎は肝臓の炎症を指し、ウイルス、アルコール、薬物、自己免疫疾患などが原因となります。ウイルス性肝炎はB型肝炎やC型肝炎が代表的で、慢性化すると肝硬変や肝がんを引き起こす可能性があります。早期の治療が重要です。

肝硬変

肝硬変は肝臓の組織が線維化し、正常な機能を失う病気です。慢性肝炎やアルコール性肝疾患が原因となることが多いです。肝硬変が進行すると、肝不全や腹水、食道静脈瘤といった合併症が現れ、移植が必要となることもあります。

肝がん

肝がんは肝臓に発生する悪性腫瘍で、肝炎や肝硬変を背景に発症することが多いです。初期には自覚症状が少なく、発見が遅れることがあります。進行すると腹痛や体重減少、黄疸などの症状が現れることがあります。早期発見と治療が予後に大きく影響します。

ウイルス性肝炎

ウイルス性肝炎は、肝臓にウイルスが感染して引き起こされる炎症です。B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスが主な原因で、慢性化すると肝硬変や肝がんを引き起こすことがあります。ウイルス性肝炎は治療が可能な場合もあるため、早期に診断し、適切な治療を受けることが重要です。

大腸の病気

腸閉塞

腸が詰まったり、動きが悪くなったりして腸の内容物が通過できなくなる状態です。腹痛、嘔吐、お腹の張りなどの症状が出ます。手術歴のある方に起こりやすく、状態によっては緊急の治療が必要になることがあります。

大腸ポリープ

大腸の粘膜にできる良性の突起物です。多くは症状がありませんが、大きくなると血便や便通異常の原因となることがあります。がん化する可能性もあるため、大腸カメラでの定期的な検査が重要です。

過敏性腸症候群

腹痛や便通異常(下痢や便秘)が続く病気です。検査では異常が見つからないことが特徴です。ストレスによる腸の働きの乱れが原因と考えられており、生活習慣の改善と適切な治療で症状の改善を目指します。

当院で行う検査

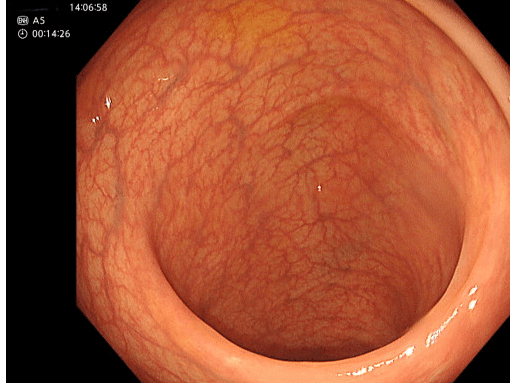

内視鏡検査

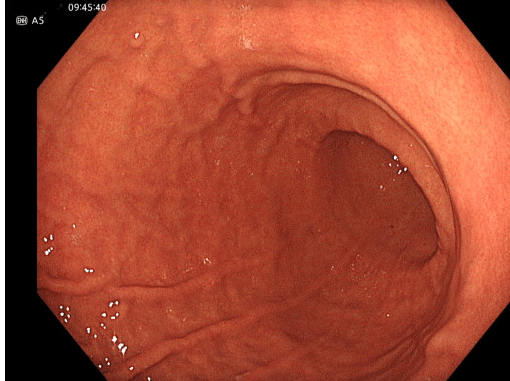

大腸カメラ検査

肛門から内視鏡を挿入して大腸全体を検査する方法で、大腸がんやポリープ、炎症などを確認するために行います。必要に応じて生検、ポリープ切除も行います。いずれも鎮静剤を使用して、患者様の負担を減らすことができます。

肛門から内視鏡を挿入して大腸全体を検査する方法で、大腸がんやポリープ、炎症などを確認するために行います。必要に応じて生検、ポリープ切除も行います。いずれも鎮静剤を使用して、患者様の負担を減らすことができます。

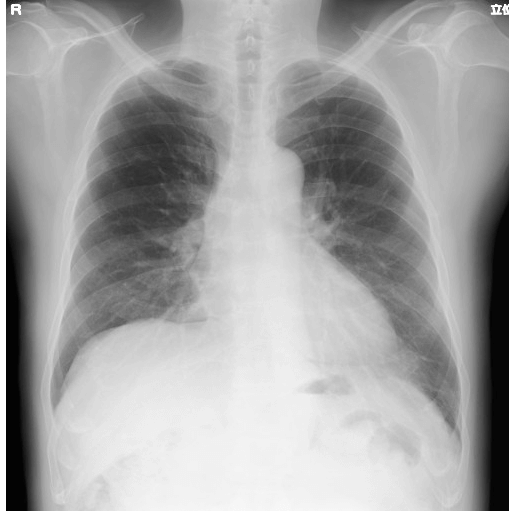

レントゲン

レントゲン(X線検査)は、胸腹部の異常を発見するために使用されます。特に心臓、肺の異常、便秘、腸閉塞、消化管穿孔の有無を調べるのに役立ちます。体内の様子を迅速に確認することができます。

レントゲン(X線検査)は、胸腹部の異常を発見するために使用されます。特に心臓、肺の異常、便秘、腸閉塞、消化管穿孔の有無を調べるのに役立ちます。体内の様子を迅速に確認することができます。

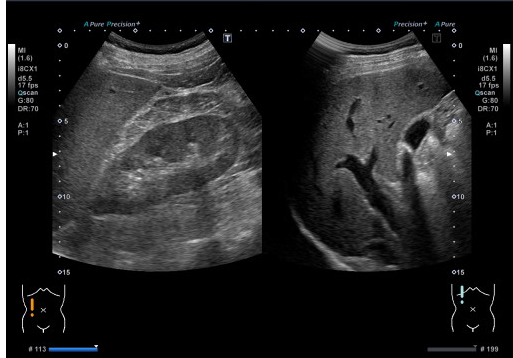

腹部エコー

エコー(超音波検査)は、音波を使って体内の様子を画像として確認する検査です。

エコー(超音波検査)は、音波を使って体内の様子を画像として確認する検査です。

腹部エコーでは、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓などの臓器をチェックし、腫瘍や結石などの異常を検出します。

血液検査

血算は、赤血球、白血球、血小板の数を測定することで、貧血、感染症、出血障害などの状態を評価します。

CRP(C反応性蛋白質)は、体内の炎症反応を示す指標で、感染症や消化器の炎症性疾患(例:潰瘍性大腸炎、クローン病)を確認する際に使用されます。

その他の項目は外注で行うため結果は後日説明となります。

尿検査

尿検査は、尿の成分を調べることで腎臓や尿路の疾患を発見するために行います。消化器内科では、肝臓疾患や黄疸を調べることもできます。尿検査機器を使用することで、迅速に尿中の異常を確認することができます。

クリニックで腸活「腸洗浄」(自費診療)

当院では、大腸内視鏡検査前に使用される腸管洗浄剤を活用した、自費診療による腸洗浄を提供しています。腸内にたまった老廃物をしっかりと排出することで、腸をリセットし、健康をサポートする新しい選択肢です。

当院では、大腸内視鏡検査前に使用される腸管洗浄剤を活用した、自費診療による腸洗浄を提供しています。腸内にたまった老廃物をしっかりと排出することで、腸をリセットし、健康をサポートする新しい選択肢です。

医療機関ならではの安全で確実な方法で、スッキリとした腸内環境を目指します。腸の健康を整えたい方や、腸活に興味のある方にも最適なケアをお届けします。

このような方におすすめです

プライバシーにも配慮し、安心して診察を受けていただけます。

- 日常的にお腹の張りや便秘が気になる方

- 腸内環境をリセットして健康を見直したい方

- 健康的な生活を目指して腸活を始めたい方

- 医療機関の管理のもとで腸内ケアを行いたい方

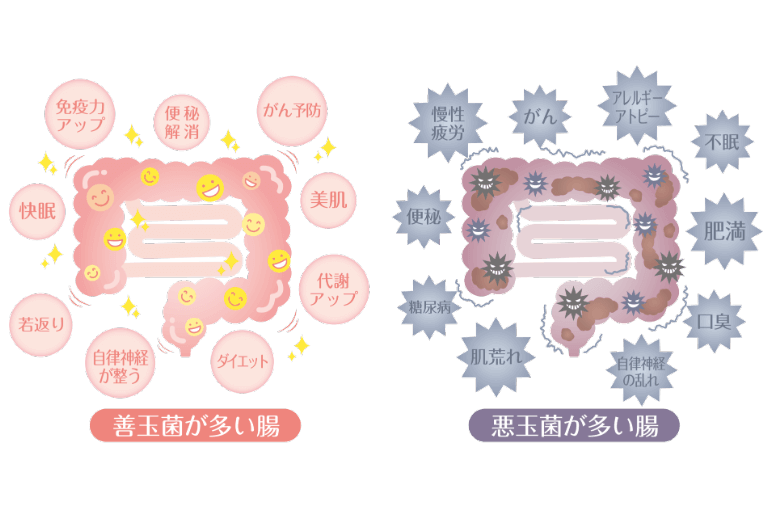

腸内環境が悪いサイン

腸内環境が悪化すると、以下のような症状が現れることがあります。

お腹の不調(便秘・下痢)

便秘になると便が硬くなり、排便が困難になります。また、腸内の悪玉菌が増えると下痢を引き起こすこともあります。

肌トラブル(ニキビ・肌荒れ)

腸内環境が悪化すると、アンモニアや硫化水素などの有害物質が腸から吸収され、血流を通じて肌に悪影響を与えます。その結果、ニキビや肌荒れが起こりやすくなります。

精神的な不調(ストレス・不安・集中力の低下)

腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内環境の悪化は精神面にも影響を及ぼします。腸内の悪玉菌が増えると、神経伝達物質のバランスが崩れ、ストレスや不安を感じやすくなったり、集中力が低下することがあります。

便の状態

腸内環境の良し悪しは、便の状態から判断できます。

腸内環境が悪い便

黒っぽく、強い臭いがある

腸内環境が良い便

バナナ状で、黄色~黄褐色、スムーズに排便できる

日々の便の状態をチェックし、腸内環境を整える習慣を意識しましょう。

腸洗浄の効果・デメリット

効果

便秘解消

腸内に溜まった老廃物が排出されることで、排便がスムーズになります。

デトックス効果

腸に長期間滞留していた宿便や毒素を取り除き、体の中をクリーンに保ちます。

腸内環境の改善

悪玉菌の増殖を抑え、善玉菌が優勢になりやすい環境を整えます。

デメリット

一時的な脱水の可能性

下剤の使用により体内の水分が排出されるため、十分な水分補給が必要です。

腸内細菌のバランス変化

便とともに一部の善玉菌も排出されるため、一時的に腸内環境が変動することがあります。

腹痛や嘔吐

下剤により腹痛や嘔吐、腹部膨満感を感じることがあります。

腸洗浄の流れ

1ご来院

当院にご来院いただき、医師とカウンセリングを行います。腸洗浄が初めての方でも安心して受けられるよう、治療内容について詳しく説明を受けます。その後、腸洗浄に必要な下剤を処方されます。

2自宅で腸洗浄の実施

下剤を受け取った後、自宅で簡単に腸洗浄を行います。処方された下剤を指定された通りに服用し、腸内をきれいに洗浄します。通常、腸洗浄は数時間かかることがありますが、無理なくできる範囲で実施可能です。

3終了後の注意事項

腸洗浄が終わった後は、無理をせずに体を休めることが大切です。また、腸内がデリケートな状態になっているため、食事には注意が必要です。

食事のタイミング

腸洗浄後、最初の数時間は胃腸が落ち着くまで軽めの食事を心掛けるようにしましょう。消化に負担をかけないもの、例えばおかゆやスープなどがオススメです。

食べる量に注意

腸内が整っている状態であっても、食事の量をいきなり多くしないようにしてください。消化に時間をかける食べ物や脂肪分が多い食事は避けましょう。

水分補給

腸洗浄を行った後は水分が失われているため、しっかりと水分を補給することが大切です。できるだけ水やお茶をこまめに摂取し、脱水症状を防ぎましょう。

腸洗浄の費用

腸洗浄は自由診療になります。

| 経口洗浄法 |

6,000円(税込) |

|---|

腸洗浄のよくある質問

腸洗浄で宿便はどのくらい取れる?

宿便の量には個人差がありますが、腸洗浄により数百グラムから1kg以上の便が排出されることもあります。

腸洗浄は痛みを伴いますか?

一般的には痛みはありませんが、一時的な腹部の違和感を感じる場合があります。

腸洗浄で腸が空っぽになるまで何時間かかりますか?

下剤を服用してから約3~6時間ほどで排便が完了することが多いです。

腸洗浄はどのくらいの頻度で行うのが良いですか?

一般的には、必要に応じて行います。定期的な腸活の一環として、数ヶ月に一度程度が推奨されます。

腸洗浄はダイエットに効果がありますか?

体重が一時的に減少することはありますが、腸洗浄自体が脂肪燃焼を促すものではありません。

腸洗浄は安全ですか?

適切な方法で行えば安全ですが、体調に不安がある場合は医師に相談してください。

腸洗浄の後、どんな食事が良いですか?

消化に良い食事(お粥・スープ・発酵食品など)をおすすめします。

腸洗浄の後、どれくらい効果が続きますか?

食生活や生活習慣によりますが、腸内環境を意識した生活を続けることで、長期的な改善が期待できます。

腸洗浄をすると腸内フローラにも影響はありますか?

善玉菌も一時的に流れますが、腸内環境をリセットし、バランスの良い食事で回復が可能です。

口から内視鏡を挿入し、食道、胃、十二指腸の状態を確認する検査です。胃炎、胃潰瘍、胃がんの早期発見に有効で、必要に応じて生検(組織の一部を採取)を行います。

口から内視鏡を挿入し、食道、胃、十二指腸の状態を確認する検査です。胃炎、胃潰瘍、胃がんの早期発見に有効で、必要に応じて生検(組織の一部を採取)を行います。