肝臓の病気

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、痛みを感じる神経がないため、病気が進行するまで自覚症状が現れにくい特徴があります。そのため、症状に気づいた時には病気がかなり進行していることも少なくありません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、痛みを感じる神経がないため、病気が進行するまで自覚症状が現れにくい特徴があります。そのため、症状に気づいた時には病気がかなり進行していることも少なくありません。

健康診断や人間ドック、献血などで肝機能の異常を指摘された場合は、症状がなくても早めに検査を受けることが大切です。尼崎市・武庫之荘駅のありもと内科内視鏡クリニックでは、初回受診時に血液検査と腹部エコー検査を行い、肝臓とその周辺の状態を詳しく確認いたします。

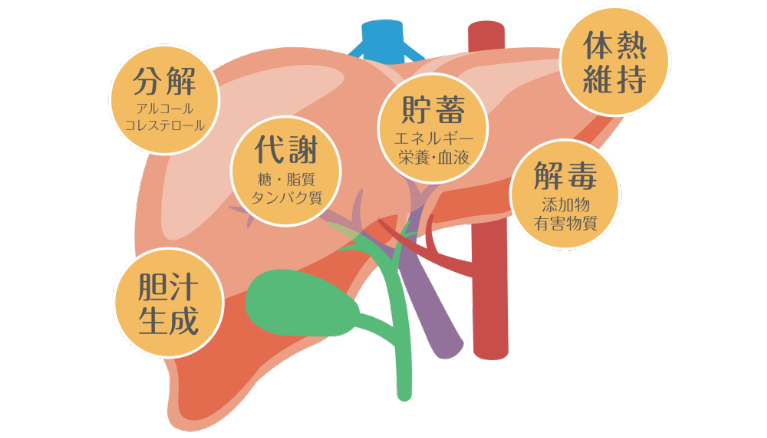

肝臓の働き

肝臓は体内で最も大きな臓器で、体重の約50分の1(1~1.5kg)の重さがあります。

肝臓は体内で最も大きな臓器で、体重の約50分の1(1~1.5kg)の重さがあります。

再生能力が高く、一部を切除しても健康な肝臓であれば再生することができます。

主な働きには以下の4つがあります。

エネルギー代謝の調整

食べ物から摂取した栄養を、体内で利用できる形に変化させます。

- ブドウ糖をグリコーゲンとして貯蔵し、必要時にエネルギーとして供給

- 赤血球を作るための葉酸やビタミンB12を貯蔵・供給

- アミノ酸からアルブミンなどの重要なタンパク質を生成

有害物質の分解・解毒

体内に入った様々な物質を無害化します。

- アルコールの分解

- ニコチンの無害化

- アンモニアの処理

- 運動で生じる乳酸の処理

胆汁の生成と分泌

肝細胞から黄緑色の消化液(胆汁)を常に分泌しています。胆汁には以下の働きがあります。

- 脂肪の消化を助ける

- 胃酸を中和する

- ビリルビンを体外に排出する

免疫機能の調整

様々な免疫細胞が肝臓で働いています。

- クッパー細胞(マクロファージ)による異物の捕食

- NK細胞によるウイルス感染細胞の処理

- T細胞による免疫応答の調整

肝臓が悪いと出る症状

肝臓の病気が進行すると、以下のような症状が現れることがあります。

- 皮膚や白目の黄染(黄疸)、皮膚のかゆみ

- 目の疲れやすさ、視力の低下

- 体のむくみ、お腹に水がたまる

- 全身のだるさ、疲れやすさ

- 吐き気、食欲不振、消化不良

- 重症の場合、吐血や意識障害

脂肪肝

脂肪肝は、肝細胞に中性脂肪が過剰に蓄積した状態です。日本人の約3人に1人が該当すると言われており、特に肥満の方の約80%に見られます。

運動不足や過度な糖質・脂質の摂取により、肝臓に中性脂肪が蓄積します。BMIが標準範囲内でも発症する「隠れ脂肪肝」もあり、メタボリックシンドロームや糖尿病の原因となることもあります。

肝炎

肝炎とは、肝臓に炎症が起きて肝細胞が破壊される状態です。急性肝炎と慢性肝炎の2種類があります。

急性肝炎

短期間で発症する肝臓の炎症です。主な原因はウイルス感染(A型、B型、C型など)、自己免疫反応、薬物の影響などです。

発症後、だるさや食欲不振、黄疸などの症状が現れることがあります。多くは適切な治療で回復しますが、一部は重症化することもあります。

慢性肝炎

肝臓の炎症が6か月以上続いた状態を慢性肝炎と言います。日本では、ウイルス性肝炎のうちC型肝炎が約70%、B型肝炎が15~20%を占めています。

その他の原因として、アルコールの過剰摂取や脂肪肝からの進行などがあります。慢性肝炎は、炎症が長期間続くことで肝硬変や肝がんに進行する可能性があるため、早期発見・早期治療がとても重要です。

自覚症状が現れにくい病気ですので、健康診断で異常を指摘された場合は、必ず精密検査を受けることをおすすめします。

ウイルス性肝炎

肝炎ウイルスの感染により肝臓に炎症が起こる病気です。発熱、黄疸、全身のだるさなどの症状が現れます。感染経路は、経口感染、血液感染、性行為感染などがあり、重症化すると肝硬変や肝がんに進行することがあります。

A型肝炎

主に貝類や海外での飲食により感染します。急性肝炎の原因となりますが、多くは自然治癒し、慢性化することはありません。治療は、食欲不振などの症状を和らげる対症療法が中心です。

B型肝炎

輸血、出産、刺青、性行為などで感染します。1986年からワクチンが導入され、2016年からは定期接種が開始されたため、若年層での感染は減少しています。治療は、インターフェロンや核酸アナログ製剤を使用し、ウイルスの活動を抑制します。

C型肝炎

主に血液を介して感染します。感染者の約70%が慢性化し、肝硬変や肝がんの主な原因となっています。近年は経口薬による治療が進歩し、90%以上の確率でウイルスを排除できるようになりました。

E型肝炎

豚、猪、鹿などの生肉を食べることで感染します。以前は発展途上国に多いとされていましたが、最近では日本でも感染が確認されています。多くは自然治癒し、慢性化することはありません。

肝硬変

肝臓が慢性的な障害を受け、組織が硬く変化して機能が低下した状態です。ウイルス性肝炎、アルコール、非アルコール性脂肪肝炎などが原因で起こります。

初期は食欲不振や疲れやすさといった症状が現れ、進行すると黄疸、腹水、吐血、意識障害などの重篤な症状を引き起こすことがあります。一度進行すると完全な回復は難しいため、早期発見・早期治療が重要です。

肝がん

肝臓から発生する「原発性肝がん」と、他の臓器から転移する「転移性肝がん」があります。原発性肝がんの約90%は「肝細胞がん」です。

かつてはB型・C型肝炎ウイルスが主な原因でしたが、最近では生活習慣病を背景とした肝がんが増加しています。早期は無症状のことが多く、進行すると黄疸や腹水などの症状が現れます。

肝臓の検査

血液検査

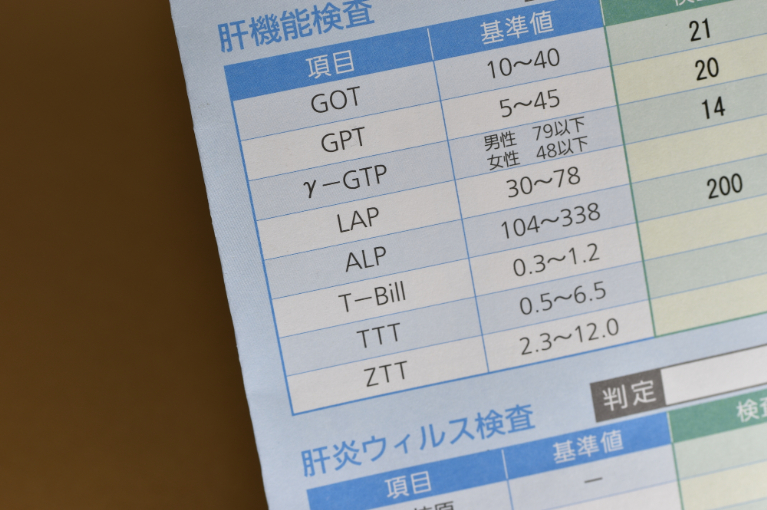

肝臓の状態を把握するために最も基本的な検査の一つです。

- AST(GOT)、ALT(GPT):肝細胞の障害を示す酵素です。

- γ-GTP:胆汁の流れの障害を示す酵素です。

- ALP:胆道系の障害を示す酵素です。

- ビリルビン:黄疸の指標となる物質です。

- アルブミン:肝臓で作られるタンパク質で、栄養状態や肝臓の合成能力を反映します。

- プロトロンビン時間:血液凝固に関わる因子で、肝臓の合成能力を反映します。

これらの検査値に異常がある場合、肝臓に何らかの疾患がある可能性が疑われます。

超音波検査(エコー検査)

人体に無害な超音波を用いて、肝臓の状態を画像で確認する検査です。

- 肝臓の大きさや形、内部の構造を確認できます。

- 肝臓がんの疑わしい所見や、脂肪肝の所見などを確認できます。

超音波検査は、簡便で安全な検査ですが、観察できる範囲に限りがあるため、CT検査やMRI検査などの精密検査が必要となる場合があります。

CT検査

X線を用いて体の断面像を撮影する検査です。肝臓の状態を詳しく画像で確認することができます。

- 肝臓がんの疑わしい所見や、肝炎、肝硬変の所見などを確認できます。

- CT検査は、超音波検査よりも詳細な画像が得られますが、放射線被ばくのリスクがあります。

MRI検査

磁気を利用して体の断面像を撮影する検査です。CT検査と同様に、肝臓の状態を詳しく画像で確認することができます。

- 肝臓がんの疑わしい所見や、肝炎、肝硬変の所見などを確認できます。

MRI検査は、CT検査よりもさらに詳細な画像が得られますが、検査時間が長く、金属類を身につけている場合は検査を受けられないことがあります。

肝生検

肝臓の組織を採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査です。肝臓の疾患の確定診断や、病気の進行度合いを把握するために行われます。

- 肝臓に針を刺して組織を採取するため、出血や感染症のリスクがあります。

これらの検査は、患者様の状態に合わせて、医師が適切に選択します。

当院で施行できない検査につきましては適宜総合病院に御紹介させて頂きます。

肝臓の数値について

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れにくい特徴があります。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れにくい特徴があります。

そのため、血液検査でAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP(γ-GT)などの数値を確認し、肝臓の状態を判断します。

AST(GOT)・ALT(GPT)

これらは栄養素をエネルギーに変える働きに関わる酵素です。ASTは心臓、筋肉、肝臓に、ALTは主に肝臓に存在します。肝臓の細胞が損傷を受けると、これらの酵素が血液中に流れ出すため、肝臓の状態を判断する重要な指標となります。

【基準値】

- AST(GOT):30 IU/L以下

- ALT(GPT):30 IU/L以下

- 31~50:要経過観察

-

51以上:要精密検査

γ-GTP(γ-GT)

肝臓の解毒作用に関わる酵素です。特にアルコールによる肝臓への負担を反映しやすい数値ですが、他の肝臓・胆道系の異常でも上昇することがあります。

【基準値】

- 50 IU/L以下:正常

- 51~100:要注意

- 101以上:異常