ピロリ菌とは

ピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌です。特殊な酵素(ウレアーゼ)を持ち、強い胃酸の中でも生存できる特徴があります。また、鞭毛を使って胃の中を移動することができます。

ピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌です。特殊な酵素(ウレアーゼ)を持ち、強い胃酸の中でも生存できる特徴があります。また、鞭毛を使って胃の中を移動することができます。

子供の頃に感染すると、多くの場合は除菌治療を行わない限り、生涯にわたって胃の中に住み続けます。感染しても自覚症状がないことが多いものの、様々な胃の病気の原因となることがわかっています。

ピロリ菌の感染経路・原因

感染経路は主に以下の3つです。

家族からの感染

現在、最も一般的な感染経路は家族間での感染です。特に乳幼児期は胃酸の分泌が少なく、免疫システムも発達途上のため、ピロリ菌が胃に定着しやすい状態です。

主な感染経路は、ピロリ菌に感染している家族から与えられる離乳食や飲食物です。食べ物を口移しで与える習慣も感染リスクを高めます。家族の一人がピロリ菌に感染している場合、他の家族も同様に感染している可能性が高いため、ご家族全員での検査をおすすめします。

水や食べ物からの感染

衛生管理が不十分な地域では、汚染された井戸水や水道水を介した感染が報告されています。また、ゴキブリやハエなどの虫を媒介とした感染や、不衛生な環境で調理された食べ物からの感染も確認されています。

ピロリ菌は感染者の便から検出されることがあり、これが水源を汚染する原因となることもあります。ただし、日本では上下水道の整備や衛生環境の改善により、このような感染経路は著しく減少しています。

医療器具からの感染

海外の一部の医療機関では、口腔内で使用する医療器具の消毒が不十分なことによる感染事例が報告されています。しかし、日本の医療機関では厳格な衛生管理基準が設けられており、医療器具の消毒・滅菌が徹底されています。そのため、医療行為を通じたピロリ菌感染のリスクは極めて低く、このような感染経路はほとんど報告されていません。

ピロリ菌で胃がんになる?

日本では胃がんの約99%がピロリ菌感染に関連していると言われています。約3,500万人の感染者がいると推定され、多くは自覚症状がないまま感染が続いています。

ピロリ菌感染が長期間続くと、胃炎から始まり、様々な胃の病気を引き起こす可能性があります。特に胃がんは重要な問題とされ、世界保健機関(WHO)もピロリ菌を確実な発がん因子として認定しています。

ピロリ菌の症状チェック

以下のような方は、ピロリ菌検査をおすすめします。

- 胃薬を使っても症状が繰り返し現れる

- 健康診断で胃の異常を指摘された

- 過去に井戸水を使用していた

- 家族にピロリ菌感染者がいる

- 胃炎や胃・十二指腸潰瘍の病歴がある

症状がなくても感染している可能性があるため、心配な方は一度検査を受けられることをおすすめします。

ピロリ菌の検査

内視鏡を使わない方法

内視鏡検査を受けることなく、胃全体のピロリ菌感染を診断できる検査方法です。以下の3つの検査があります。

尿素呼気検査

特殊な薬を飲んで、その前後の呼気を調べる検査です。精度が高く、負担も少ないため、最も一般的な検査方法として用いられています。

抗体測定検査

ピロリ菌に感染すると体内で作られる抗体を、血液や尿で調べる検査です。過去の感染の有無もわかります。

糞便中抗原検査

便の中のピロリ菌の成分(抗原)を調べる検査です。現在の感染状態を確認できます。

内視鏡を使った方法

胃カメラ検査時に胃の粘膜を採取して行う検査方法です。以下の3つの検査があります。

迅速ウレアーゼ検査

採取した胃の組織を特殊な試薬で調べ、ピロリ菌が持つ特徴的な酵素の働きを確認する検査です。

組織鏡検査

採取した胃の組織を染色して、顕微鏡でピロリ菌を直接確認する検査です。

培養法

採取した胃の組織を培養して、ピロリ菌の有無を調べる検査です。

ピロリ菌の除菌治療

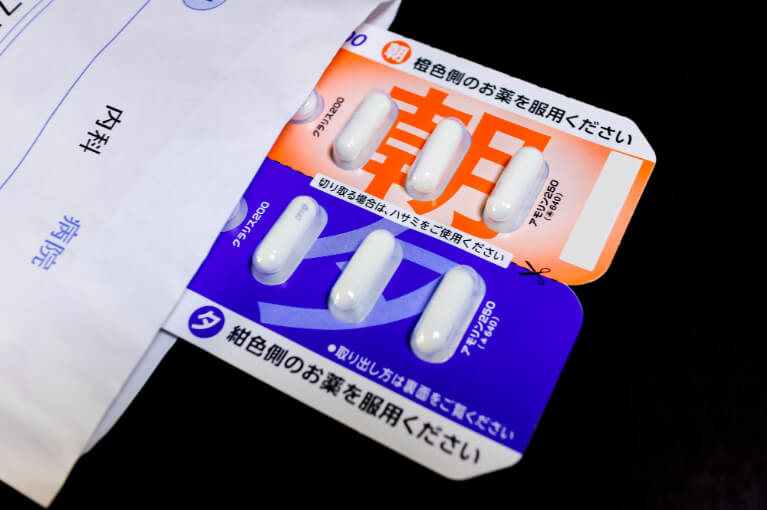

ピロリ菌の除菌治療は、段階的に行われます。一次除菌で約90%、二次除菌でほぼ100%の成功率が期待できます。

1回目の治療(一次除菌)

2種類の抗菌薬と胃酸の分泌を抑える薬、計3種類の薬を1日2回、7日間服用していただきます。この組み合わせにより、胃酸を抑えながら効果的にピロリ菌を除去することができます。

2種類の抗菌薬と胃酸の分泌を抑える薬、計3種類の薬を1日2回、7日間服用していただきます。この組み合わせにより、胃酸を抑えながら効果的にピロリ菌を除去することができます。

治療開始から4週間後に、尿素呼気検査などで除菌の成否を判定します。この時点で菌が消えていれば治療は成功です。通常、一次除菌での成功率は約90%と高い効果が期待できます。

2回目の治療(二次除菌)

1回目の治療で十分な効果が得られなかった場合は、異なる種類の抗菌薬を使用して2回目の治療を行います。服用方法は1回目と同様に、3種類の薬を1日2回、7日間服用します。

4週間後の検査で除菌の成否を確認します。二次除菌ではほぼ100%の成功率が期待できます。万が一、2回目の治療でも菌が残っている場合は、さらに別の抗菌薬による治療(三次除菌)を検討しますが、この場合は自費診療となります。